みなさんは楽器の湿度管理を適切にできていますでしょうか。

ギターの元となる木材は湿度が高いと水分を吸って膨らみ、逆に乾燥すると縮みます。特に乾燥の影響は大きく、冬の時期に何もせずほったらかしていると、知らぬ間に表面板が割れてるなんてことがあるほど。実際それで悲しい思いをした方も多いのではないでしょうか。

湿度によるトラブルを防ぐには日頃から正しくギターを保管・管理していくしかありません。そのため今回は、

- 湿度管理怠ってしまった場合、楽器にどう影響するか

- ギターの最適な湿度とは

- 簡単にできる季節ごとの対策

この3点を詳しく解説させていただきます。ギターを扱う者の心得として、しっかり覚えておきましょう。

① 湿度過多や乾燥によってギターが受ける影響とは

まずは湿度管理を怠るとギターにどんな影響があるのかをみていきましょう。

(1) 湿度が高すぎる場合

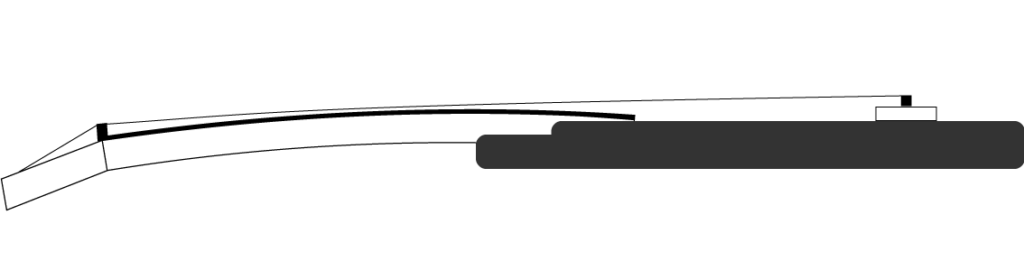

湿度が高いところに長期間置いておくと、木材が水分を吸収し、わずかに膨張します。すると、ネックが山なりに沿ってしまい、弦とフレットの距離が近づいていきます。

一般的にこの状態を「逆反り」と呼びますが、これが起こるとはじいたときの振動で弦がフレットにぶつかって音が止まってしまったり、ノイズが発生するようになります。

また、木材が水分を吸って重くなることで弾いたときのボディの共振が弱まり、音抜けや鳴りが悪くなるとも言われています。

これらを防ぐため、夏や梅雨の時期はケースに湿度調整剤を入れておきましょう。

特にミュージックモイスチャーという楽器専用の製品はモンモリロナイトという天然の粘土素材が湿気を吸ったり吐いたりして自然と適切な湿度に保ってくれるためおすすめです。

(2) 湿度が低すぎる場合

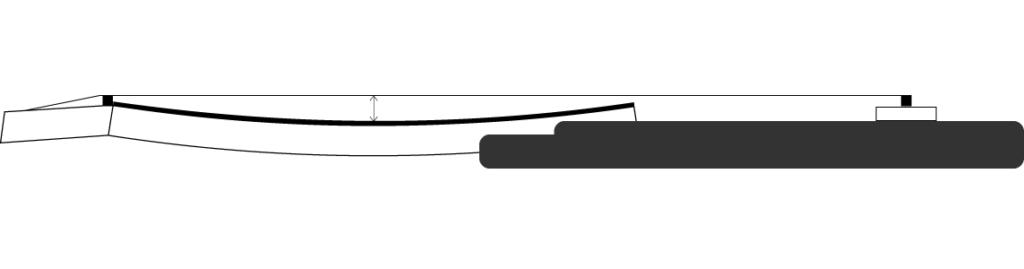

逆に湿度が低い場合には木材の中の水分が空気中に奪われ、収縮します。すると、今度は反対にネックが「順反り」といって弓状に変形してしまいます。

順反りは弦とフレットの距離、すなわち弦高が高くなってしまった状態のことで、左手で押さえるのに余計な力が必要になります。

また、金属には湿度による収縮がなく、ネック材が乾燥によって痩せるとフレットだけが横に飛び出してしまうということも。飛び出したフレットは指に引っかかって演奏の妨げになったり、怪我の危険もあるためはみ出た部分を削るバリ取りの作業が必要となります。

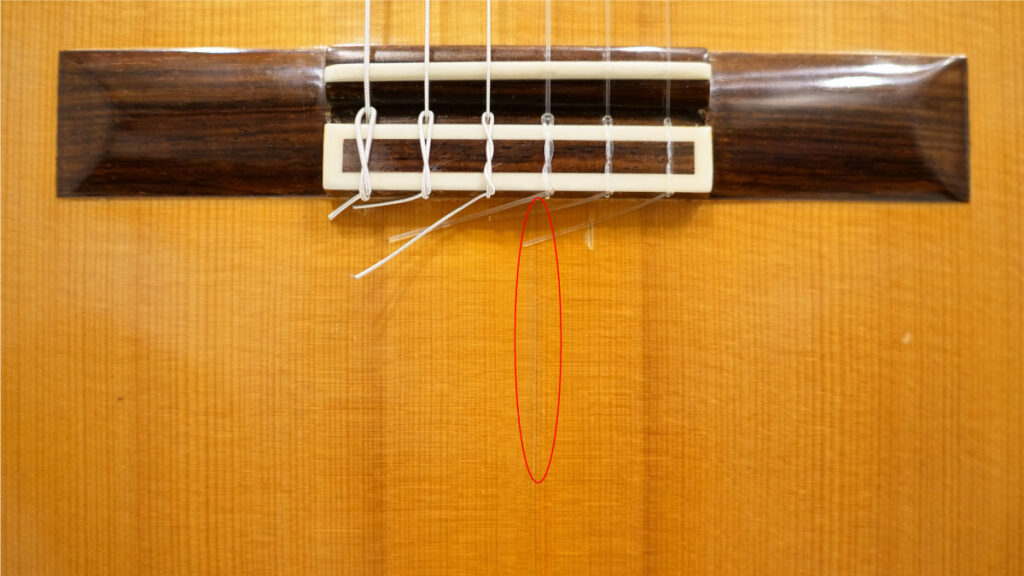

そして何より、乾燥による影響で最も恐ろしいのは木が割れてしまうことです。

アコースティックギターやクラシックギターの表面板は音の生命線。できるだけたくさん振動させて楽器全体で響くように薄く作られています。しかしそれだけに柔らかく、湿度による伸縮率も裏板や側面板に比べ高い。そのため、乾燥すると簡単に木目に沿う形で割れてしまうのです。

しかも残念なことに一度割れたギターは完全に元通りにはなることはありません。修理で接着はできるものの、傷は残ってしまいます。ですからやはり、事が起きる前に対策するしかないのです。

また、板が割れても音にさほど影響しない場合もあるため、変わらず弾き続けてしまっている方もいますが、直ちに中止してください。

そのままにしておくと弦の張力で更に傷が広がって修復が難しくなることがあります。割れを見つけたら必ず弦を緩め、すぐに修理に出しましょう。

② ギターに最適な湿度とは

ここまでで湿度管理の重要性はわかっていただけたかと思います。

ではここからは、どうしたらギターを守れるのか。ギターにとって最適な湿度は一体どのぐらいなのかということについて見ていきましょう。

(1) 日本の平均湿度

まず、ギターにとっての適正な湿度ですが、一般的には40~60%と言われています。

これを保つには普段私たちがどのぐらいの湿度の中で過ごしているのかを知る必要があります。ここで気象庁が東京で観測した2012年度のデータを見てみましょう。

| 月 | 平均値(%) | 最小値(%) |

|---|---|---|

| 1 | 43 | 15 |

| 2 | 49 | 11 |

| 3 | 59 | 14 |

| 4 | 63 | 14 |

| 5 | 65 | 20 |

| 6 | 73 | 36 |

| 7 | 75 | 42 |

| 8 | 69 | 39 |

| 9 | 73 | 39 |

| 10 | 65 | 28 |

| 11 | 58 | 22 |

| 12 | 52 | 16 |

いかがでしょうか。こうしてみると月ごとの平均値は40~75%ぐらいの間で収まっているため、「案外大丈夫なのでは」と思ってしまった方もいるかも知れません。

しかし、ここで見てほしいのは一番右の列。平均は雨や雪の日も合算されてそこそこの数字になっていますが、最小値で見ると真冬の2月は11%しかありません。

これはギターにとって大変危険な状態で、その日にぱきっと割れてしまえばもはやそれまで。しっかりと加湿をして守ってあげなくてはなりません。

(2) 湿度は気温によってかわる

それから、冬の乾燥がどれほど危険かを理解するため、知っておくべきもう1つの要素があります。それは気温による飽和水蒸気量の違いです。

飽和水蒸気量とは「湿度100%のとき、1㎥あたりにどれだけ水分が含まれているか」ということで、これは気温によって大きく変動します。どれほど違うのかは以下の表の通り。

| 気温(℃) | 飽和水蒸気量(g/㎥) |

|---|---|

| 0 | 4.85 |

| 5 | 6.79 |

| 10 | 9.39 |

| 15 | 12.8 |

| 20 | 17.2 |

| 25 | 23.0 |

こうして見ると、おおよそ比例の関係になっているのがわかるかと思います。

それはつまり、同じ湿度でも暑い日と寒い日では空気中の水分量が何倍も違うということ。例えば、気温20度・湿度が50%の場合、1㎥あたり8.6gの水分が空気中に存在するのに対し、気温10度・同じく湿度が50%の場合では4.695gしかありません。

ですから、湿度計の数字だけを見て簡単に安心してはいけません。先程の「40~50%が適正だ」という言葉は年平均でみたときの目安でしかないのです。以前、私の知り合いのギター製作家も「ギターにとって冬場の湿度は80~90%ぐらいあった方がいい」と話していました。

③ おすすめの乾燥対策

では楽器に適した加湿や湿度管理の方法はどんなものがあるのか。ここで3つの対策を見ていきましょう。

(1) 加湿器を使う

乾燥対策として一番確実なのは加湿器で部屋全体の湿度を上げること。それが普段過ごす場所なら風邪予防にもなって一石二鳥です。

加湿器にもいくつかタイプがありますが、ギターの湿度管理をする上で見るべきなのは

- 対応畳数

- 加湿方式

の2つ。

対応畳数に関しては部屋の大きさと同じか、それより少し大きいものを選べば問題ありません。一方、加湿方式は、主に2つのタイプがあります。それぞれの特徴は以下の通り。

a:超音波式

振動によって水を霧状にして空気中に拡散する方式です。メリットは電気代が安く、メンテナンスも楽なこと。ヒーターが搭載されていない分、本体価格も抑えられます。

逆に水分が空気中に溶け込みにくいというデメリットもあります。超音波式の加湿器は振動で水を細かくしているだけなので、いわば霧吹きを部屋に撒いているようなもの。部屋全体がきちんと潤うには時間がかかる場合があります。

b:加熱式

タンクの水を加熱して気化させる、電気ポットのような仕組みの加湿器です。

超音波式の逆でお湯を温めるのに電気代はかかりますが、その分しっかり水分が行き渡ります。加湿性能が高く、広い部屋でもしっかり活躍してくれるでしょう。熱を加えるため菌の繁殖を抑えやすいのもポイント。

その他、この2つを兼ねたハイブリット式や濡らしたフィルターに風を当てる気化式もありますが、少数派なのであまり考えなくて良いかと思います。価格なら超音波式、加湿性能なら加熱式と2つに大別して探してみてください。

(2) ギター用の加湿剤をつかう

部屋全体を1日中湿度管理をするのが大変という方はケース内で個別に行うのがおすすめ。ギター専用の加湿剤を使いましょう。

僕がおすすめしているのはオアシスというメーカーのGuitar Humidifier OH-1という商品です。

筒の中に粉末が入っており、そこに水を加えるとジェル化します。それをギターの3弦と4弦の間、サウンドホールに突き立てるように挟んであげるだけで、適度にギターの湿度を保ってくれます。付属のプロペラが弦への負荷を均一に分散してくれるので安心です。

水を入れるのは2~4週間に1度で、1シーズンは繰り返し使えるかと思います。

(3) その場しのぎなら

乾燥は怖いけど、なるべく手軽に済ませたいという方はコンビニなどでもらうおしぼりを小さく開封して、ケースの中に入れておいてください。

たったこれだけでもやらないよりはよっぽどまし。100円均一などでも売っていますし、ウェットティッシュや濡らして固く絞ったタオルなどを穴を空けた袋に入れておく方法でも代用できます。

ただし乾いてきたらちゃんと取り替えることと、加湿しすぎないようケース内に湿度計を入れて時々計測するようにしてください。

湿度計はボタンひとつで瞬時に計測してくれるデジタル式かマジックテープでケース内に貼り付けられるものがおすすめです。

④ ギターの塗装を守る

湿度変化による影響を防ぐために重要なことがもう1つあります。それはギターの塗装を守ることです。

多くの場合ギターの表面は塗装剤で覆われ、それが湿気や衝撃、紫外線などから保護する役割を果たします。しかし、扱いが悪いとこれらが剥がれたり溶けたりして、外から受けるダメージが木材に直接届くようになってしまのです。

塗装剤によって劣化しやすい条件が変わるため、自分のギターになにが使われているかを確認し、それぞれにあった対策をしましょう。

(1) ラッカー

エレキギターやアコースティックギターに使われる塗装剤で、塗膜が薄く、音を鳴りを妨げることなく保護できるのが特徴です。制作過程では溶媒に溶かしたものをスプレーガンで吹き付ける手法が一般的ですが、その溶媒にはシンナーなどの石油系の薬品やアセトンが使われます。

つまりはその2つで簡単に溶けてしまうということ。なので、ラッカーにはゴム製品や除光液を近づけないようにしてください。

普段の練習場所に除光液を置くことはあまりないと思いますが、ゴムはギタースタンドの支柱や着ているTシャツのプリントに使われていたりします。それらが張り付いてしまわぬよう注意しましょう。

(2) ポリウレタン

ポリウレタンは硬化剤を混ぜて使う塗料で、塗った後しばらくすると化学変化によりしっかりと固まります。そのため、熱や傷に強く安定感があるのが特徴です。

ただしギターそのものも固く覆ってしまうため、かなり薄く仕上げないと鳴りに影響してしまいます。少しでも生音の劣化を防ごうと、ハイエンド系のギターには今でもラッカーが使われることが多いようです。

(3) セラック

こちらは主にクラシックギターのなどに使われているもので、ラックカイガラムシという虫から採れた天然素材です。木目の美しさを活かしながらしっかりと光沢を出すことができます。

セラックの溶媒はアルコール。お酒はもちろんですが、フレットなどの金属パーツを無水エタノールを磨くときには塗装部分に付着させないよう細心の注意を払ってください。

それから、セラックは他の塗装と比べて熱や水分に弱く、お風呂上がりの温まった身体でギターを抱えるだけでも肌に触れた部分が溶けて白く濁ってしまう場合があります。当然、暖房機器のすぐそばで弾くのもやめましょう。

まとめ

ギターは個体差が大きく、1本1本が唯一無二の存在です。湿度の変化から守るに少々手がかかりますが、生き物を育てるかの如く、大切に扱ってほしいと思います。

日頃の湿度管理さえ怠らなければ、あなたのパートナーとして末永く音楽を楽しめるようになるはずです。ぜひ今回の内容を実践してみてください。

コメント

コメント一覧 (1件)

[…] あわせて読みたい 絶対に知っておきたいギターの湿度管理方法と冬の乾燥対策3選 みなさんは楽器の湿度管理を適切にできていますでしょうか。 ギターの元となる木材は湿度が高い […]