音楽において音色の美しさは最も重要な要素の一つと言えるでしょう。

クラシックギターやアコースティックギターなどで指弾きをする場合、弦に直接触れる右手の爪をやすりで磨くことでノイズの少ない良い音を出せるようになります。

とはいえ「どんな形にしたらいいのかもわからない」や「爪を伸ばすとすぐ割れてしまう」など悩んでいる方も多いようです。

そのため今回は

- 基本的な形と良い音を生むための磨き方

- トラブルのない爪の育て方

- 割れてしまった場合の対処

などを解説していきたいと思います。美しい音でますます練習が楽しくなるよう、参考にしていただければ幸いです。

① やすりを準備する

まずは爪を整えるためのやすりを用意しましょう。二枚爪を防ぐため爪切りを使ってはいけません。

(1) 鉄やすり

はじめに大まかに形を整えるための目の粗いやすりを用意しましょう。中でも洗って繰り返し使える鉄やガラス製のものがおすすめです。中でも、

- なるべく持ち手が大きく握りやすいもの

- 裏表で目の粗さが異なるもの

- ケースがついているもの

などが便利。ただしガラス製のやすりは持ち運ぶうちにカバンの中で折れてしまうことも多いので扱いには気を付けてください。

(2) 紙やすり

目の粗いやすりで形を整えた後は紙やすりで更に磨いていきます。

やすりには多くの種類がありますが、最初から細かいもので磨くとなかなか傷が取れず、時間がかかってしまいます。

目の細かさは数字で表され、大きくなるほど細かくなるのですが、最初は1200番や1500番、仕上げとして2000番あたりを使うのがおすすめです。

なお、プラモデルなどで有名なタミヤのフィニッシングペーパーは非常に仕上がりがよく、ギタリストの間で定番になっています。

② 鉄やすりで大まかに形をつくる

では実際の磨き方を見ていきましょう。まずはざっと形を作るところからです。

(1) 人差し指~薬指の磨き方

人差し指・中指・薬指の3本は指先の形に沿わせて丸く整えるようにします。その際、やすりを動かすのではなく、当てた指の方をくるくる回すようにすると均一に削れます。

やすり側を動かすと一か所だけ削られ直線的になってしまうので注意しましょう。

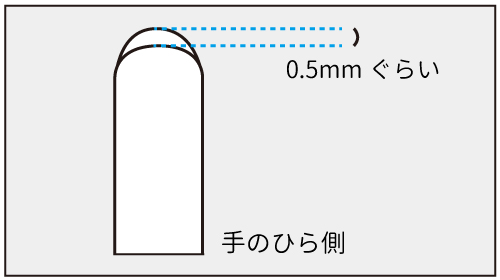

長さは右手のタッチにもよるのですが、目安は手のひら側から見て0.5mm程度。うっすら白い部分が見えるぐらいで大丈夫です。

爪は長すぎると音が細くなりやすく、逆に短かいと音抜けがよくありません。弦に爪と指頭が同時に触れるぐらいの長さが最も太くツヤのある音を出しやすいといわれています。

時々実際に弦に指を乗せながら調整していってください。

また、引っかかるからと左側をまっすぐ削ってしまう方がいますが、それだと指を弦に乗せた瞬間は指頭、離れるときに爪と2段階でぶつかり、ノイズの原因となります。

どうしても指のとおりが悪いときはタッチそのものに原因があるかもしれません。脱力やはじく方向など右手のテクニックを見直してみましょう。

(2) 親指の基本的な磨き方

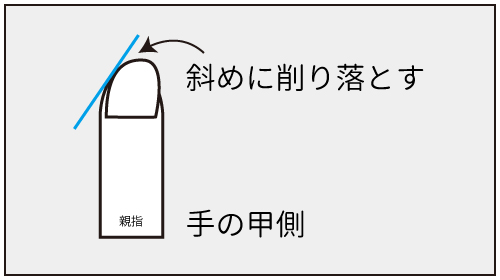

次に親指。唯一上から下へと振り下ろすように弾く指なので爪の形も異なります。

a:タッチの角度を確認する

こちらは丸く削ると弦が引っ掛かりやすいため、手の甲から見て左側を削り落とし斜めにします。まずは弦がどの角度で爪に当たっているかチェックしましょう。

この弦と同じ角度で鉄やすりを当て、左側を削ります。

b:やすりで爪の左側を削り落とす

縦の長さは弦が当たる角度に応じて調整します。親指を立てて弾く人は緩やかな傾斜で、寝かして弾く人は急傾斜になるはずです。

また、親指は爪で弾くのが基本。角度をつけつつも短くなりすぎないように注意しましょう。

c:全体を整える

親指の爪の右側はほとんど弦に当たることありません。

しかし左側が斜めになっている分、右も削ってしまうと全体的に細長くなり、割れやすくなってしまいます。角にならないよう丸めつつ、ある程度自然な長さで残しておきましょう。

③ 紙やすりで磨く

ざっくりと形ができたら紙やすりで磨いていきます。

(1) 粗めのやすりで大まかに傷をとる

ちょうどいい長さに削れたら次は紙やすりで磨きます。最初は1200番など少し粗めの紙やすりで形を整えていきましょう。

その際、正面からだけでなく表面や裏側も磨いて、横からの断面が丸くなるように意識することが重要です。

[ns_row][ns_col]

爪の表面

[/ns_col][ns_col]

爪の裏側

[/ns_col][/ns_row]

なお、紙やすりをそのまま使うと端で指先を切ってしまう恐れがあるため、二つに折りたたんで磨くようにしましょう。

(2) 紙やすりで傷がなくなるまで磨き上げる

仕上げに2000番などの細かいやすりでつるつるになるまで磨きます。

磨いているうちに紙やすりの目がつまってきますが、場所を変えると削りすぎてしまうことがあるので気にせずそのまま一か所を使い続けるようしましょう。

鉄やすりの時と同様、指の方をくるくると回すように磨きます。最初は慣れないかもしれませんが、左手の親指で裏から支えると安定するはずです。

この時のポイントは爪をやすりに力強く押し付けること。

爪表面の凹凸がなくなるとやすりと密着し、摩擦によってパチパチと音がしてきます。これこそが傷がとれてきた証拠でもあるので、その音が聴こえるまで根気強く磨いてください。

(3) 仕上がりのチェック

最後に磨き残しがないかチェックしましょう。

ナイロン弦に爪を縦に擦りつけることできれいに磨けたかどうかがわかります。

ザラザラした感触やひっかかりがあればそこはまだ傷が残っている証拠です。その部分を細かいやすりで磨きましょう。

④ 日常生活で気を付けること

爪を大切にするために気をつけたい4ポイントを紹介します。

(1) 磨くのは練習前に限定する

爪は日常生活の中で簡単に傷がついてしまうので、その都度こまめに磨こうとすると傷の分だけどんどん短くなってしまいます。

磨くタイミングを練習の直前に限定し、まとめて磨くことで必要以上に磨いてしまうことを防げます。その分、爪を磨く時間も考慮して練習時間を確保しましょう。

(2) なるべく手を守る

手作業をするときには爪を傷つけないようなるべく注意しましょう。

特に多いのが衣類のチャックで挟んでしまったとか、料理中に皮むき器で削ってしまったという話。演奏の本番を控えたときに一部が欠けてしまうとその箇所に合わせて全体を短くしないといけなくなってしまいます。

- お皿洗いはゴム手袋をする

- スマホや電卓は左手でうつ

- シールを爪ではがさない

- ボーリングやバスケットボールなど手を使うスポーツはなるべく避ける

などちょっとした心がけが爪のトラブルを防ぎます。

(3) 保湿を徹底する

爪は乾燥すると割れやすくなったり変形してしまうこともあるため、冬場だけでなく常日頃からケアを行うことが重要です。

お風呂上がりや手を洗った後など手が水で濡れると皮脂膜が流されるため、特に乾燥しやすくなります。ネイルオイルやクリームを塗って保湿をするようにしましょう。

特にハイポニキウムという爪と皮膚の境目にあたる部分と爪母という爪の根本を乾燥させないようにケアすることでネイルベッド(ピンクの部分)が伸びて形が整っていきます。

[ns_row][ns_col]

根本に塗る

[/ns_col][ns_col]

ハイポニキウムに塗る

[/ns_col][/ns_row]

最近はカイナ デイクリームというギタリスト向けの保湿剤が人気です。

ちなみに私が開発元のバハネイルさんに伺った際には「頑張って一日10回ぐらい塗ってください」と言われました。10回というと1,2時間に1回ぐらいのペースになってしまいますが、それだけ爪のプロたちも保湿を重要視しているということでしょう。

(4) ベースコート・トップコートで補強する

爪が弱くて割れやすい人はベースコートなどで補強しておくのも1つの手。ギタリスト向けのマットなタイプもあるので、あまり目立たせたくない方はこちらを使ってみてください。

⑤ 割れてしまった時の対処法

(1) 割れた部分に合わせて短くする

爪はちょっとでも欠けたり割れたりするとそこから更に傷が広がってしまう可能性があります。一部だけだとしても一旦その部分に合わせて短くして、そこから少しずつ伸ばすようにしましょう。

演奏会を目前に控えているなど急いで対応する場合以下の方法があります。

(2) ジェルネイルやスカルプチュアで長さ出しをする

ネイルサロンなどに行くとスカルプチュアというアクリル粉末や、ジェルなどで人工爪を作り、長く伸ばすことができます。急なトラブルの際はすぐに形を作り直せて便利です。

ただし、長めに作ると耐久性の関係からその分厚みもでてしまいます。

分厚い爪はクラシックギターのナイロン弦などでは音がぼやけやすく、いい音を出すのが難しくなる可能性があります。

(3) ネイルチップを使う

いわゆるつけ爪のことで、プラスチックなどでできたチップを接着剤や両面テープでくっつけて使います。

かなり手軽な分、演奏中に剥がれてしまう可能性も高く、ラスゲアードやスラム奏法といった爪を酷使する弾き方をする場合には注意が必要です。

まとめ

ギターを弾く上で基本となる爪の磨き方を紹介しました。

ここで書いたのはあくまで一般的な方法であり、爪は人によって形も強度もそれぞれなので最終的には自分で最も合う形を見つけていくしかありません。

より良い音を目指して右手のタッチとともに研究してみてください。

指先を楽器の一部として大切にし、丁寧に磨けばいつかきっと自分でもびっくりするぐらいきれいな音が出せるようになるはずです。ぜひこれからも美しい音で音楽を楽しみましょう。

コメント